vol.5

時代が求める、ゆるい会員組織とおせっかいなコミュニティ

Text by Mitsuhiro Wakayama

後半最初の話題は、「コミュニティの理想的な運営方法」について。コミュニティを先導するファシリテーターが果たすべき役割について、おふたりが経験則をもとに語ります。そして、これからの会員組織はどのようなものであるべきか。そのポテンシャルを引き出したときにメリットを得るのは、企業だけではありませんでした。

>>『時代が求めるコミュニティは3つの法則で作り出せる(前半)』はこちら

会田大也(ミュージアムエデュケーター/以下、会田):コミュニティ運営の失敗としてありがちなのは「このアイデアは自分が発案したんだから、ちゃんとコントロールしなきゃ」という気持ちが空回りしてしまうことです。あるいは、活動のクオリティを保つために「自分がやらなきゃ」と頑張り過ぎちゃったりとか。

コミュニティというのは、当たり前ですがたくさんの人で構成されています。自分が旗振り役であったとしても、自分ひとりで頑張らなければいけない理由はどこにもありません。ときには「自分は納得していないけれど、みんな喜んでいるしいいか」と譲歩することも有効な態度です。そして最終的には、旗振り役の権限自体も移譲してしまえるようにするのがポイントですね。

そのためには、他のみんなを信用しなきゃいけない。しかし実は、相手のパーソナリティや価値観を信じることっていちばん難しかったりするんですよね。遠藤さんはザンビアでの活動のなかで、権限を委譲していくという運営のポイントを見事に押さえていましたよね。そう考えるきっかけは何だったんですか?

遠藤幹子(建築家、一般社団法人マザー・アーキテクチュア代表理事/以下、遠藤):権限を移譲することがナチュラルに実践できたのは、建築をずっとやってきたからだと思います。住む人は、私がデザインしたとおりに建物を使わないじゃないですか。

あるいは母親という立場からみても、子どもって自分がデザインしたいように育たないんだなとつくづく思います。当たり前ですよね、住む人にも子どもにも意思があるんだから。こっちがなんと言っても、相手が変わらなかったらもう諦めるしかないじゃないですか(笑)。

だったら、ということで考え方を変えたんです。バラバラな個性を尊重しつつあるべき方向へ導いていく、指揮者みたいな建築家でいたいなって思うようになったんですね。別の言い方をすれば、いい土を用意して、お水をあげて、ときに栄養を与えながら、草花が生えていくのをじっくりサポートしていく感じかな。

会田さんのおっしゃるとおり、そこには相手を信じる心がないとダメですね。そもそもザンビアなんて文化が違い過ぎるし、ある程度長いあいだ付き合っているとネガティブな部分も見えてくるじゃないですか。それでも現地の人たちにすべてを任せられたのは、彼らが明るく陽気に、目の前の課題と真っすぐ取り組む様子に安心したからかもしれません。

会田:おもしろいですね。コミュニティの自己組織化が理想的なかたちで完了した好例だと思います。会場の皆さんのなかには、ザンビアの人々の話を聴いて「大人だからできたのでは?」と考えた人もいるんじゃないでしょうか。しかし僕の経験上、コミュニティの自己組織化は、子どもでもできます。つまるところ、大人子ども関係なく、コミュニティを自分で運営していくことの喜びは誰でも感じられるんじゃないかと思っています。

僕は、山口情報芸術センター(以下、YCAM)でミュージアムエデュケーター(教育普及担当)として勤務していました。皆さん、ミュージアムエデュケーションの理想の姿って何だと思いますか? アート作品を市民の人たちにわかりやすく解説したり、鑑賞のためのリテラシーを普及していくための努力をしたりすることでしょうか。

それも間違いではないのかもしれませんが、僕は少し違ったことを考えています。変なことを言っているように聞こえるかもしれませんが、ミュージアムエデュケーションの理想形は「ミュージアムエデュケーションっていう仕事が必要とされなくなること」だと思っています。

教育普及って二重の意味でネガティブだなと思っているんです。アート作品に対する教育って、そもそも「アーティストが表現したものはわからないもの」ということが前提にされます。さらにわかりやすく解説してあげようみたいな考えも、「お客さんは鑑賞能力がない、もしくは低い」ということを暗に言っている。

それって不遜というか、あんまりいいスタンスじゃないなと。だからいちばんいいのは、エデュケーションプログラムっていうものがなくても勝手にユーザーやオーディエンスが楽しんで、美術を活用しまくるという状態なんじゃないかと思っているんですよ。アーティストもそれに対してリアクションしていくみたいなことが自発的に起きることがベストなわけです。

要するに、ミュージアムエデュケーションの仕事がなくても、美術館・鑑賞者・アーティストがアクティブになることが理想的なんですよね。まさに、遠藤さんがザンビアでしている活動はこれと同じです。

コミュニティの自走には権限の移譲が不可欠という話が出ましたが、とはいえ、ただ放っておけばいいというものでもないんですね。植物もそうですが、やっぱり何かしらの手助けは必要です。2012年から2016年まで、YCAMで「コロガル公園」というプロジェクトを企画運営していました。

この公園の場合、手助けにあたるのはコミュニケーションツールとしての「マイク」でした。このマイクはもともと、運営スタッフが園内アナウンスのために使っていたものです。すると子どもたちは、「何それ使わせて」「貸して」と言ってくる。普通は破損のリスクやけがにつながる危険性を考慮して渡さないんですが、あえて渡してみたんですよ。おもしろそうだから。そしたらこれが、子どもたちの集団のなかで思いがけない機能を果たしたんですね。

最初は自分の声が大きくなる体験がおもしろくて遊んでいる様子でした。でもそのうちに「うるさい!」って誰かが言ってくる。するとマイクを使っていた子は、自分の声がパーソナルな領域を超えてパブリックに作用しているということに気付くんです。

公共とは、社会とは、なんて定義を教えなくても、このアイテムがあることによってそのことが理解される。そしてもうひとつ。自分の能力がエクスパンドされていくという体験自体が、アイテムとかツールの持つ意味を意識させるんです。そうするとどういうことが起きるかというと、今度はその道具をコミュニケーションに活用しようとする。

たとえば、ユニフォームなんてそうですね。同じ服を着ることで、チームであることをいちいち確認しなくてもよくなる。コミュニケーションが円滑化されます。ビブスを着ている子たちは「特別な存在」ということが周囲にわかりますし、掃除機を使えば大人から「お掃除してくれてありがとう」「えらいね」って言われるわけです。ツールがコミュニケーションに作用する。それによって得られた「成功体験」は、自己肯定感や自尊心につながります。

想いがかたちになるという経験が「自分はこのコミュニティに対して働きかけることができる」という手応えを生むわけです。これによってオーナーシップ、つまり場所と自分の関係が確立し、その後に自分の力を信じる能力が芽生えます。これは大人のコミュニティでも、子どものコミュニティでも、すごく大事だと思っています。

遠藤:「これをやりきった」「自分たちでできた」という立役者意識が、オーナーシップですよね。それが見えれば見えるほど、コミュニティの構成員はより自信をつける。するとそのなかから「次の旗振り役」が現れてくるんです。

ザンビアでも施設をつくり上げた後はみんな「できた!」っていう気持ちでいっぱいだから、設計方法を教えたらみんなすごく意欲的に勉強してくれて、最後は私がヒントを出さずとも100点満点の回答が出せるようになっていました。みんなの才気が活性化して、ダイナミックに盛り上がったときの感じってすごいですよね、本当に。

会田:もちろんうまくいかないこともあります。特定の誰かが自発性を発揮し過ぎると、ルールを厳しくし過ぎたり、別の誰かを糾弾したりし始めます。いき過ぎたときは、僕らでてこ入れをする場合があります。ただ、そういう摩擦も含めて、すごく学びになっているはずなんですよね。言った人にとっても、言われた人にとっても。そして、それを見ているその他大勢にとっても。失敗からの回復も、コミュニティにとって重要な能力です。

しかし、異なる目的を持って学校へ通う人もいるわけです。「友達がいるから」とか、アフリカの方だったら「給食が食べられるから行く」という目的もあるかもしれない。要するに、コミュニティのなかで各々の価値観をすり合わせると「新しい軸」が見えてくるんですね。

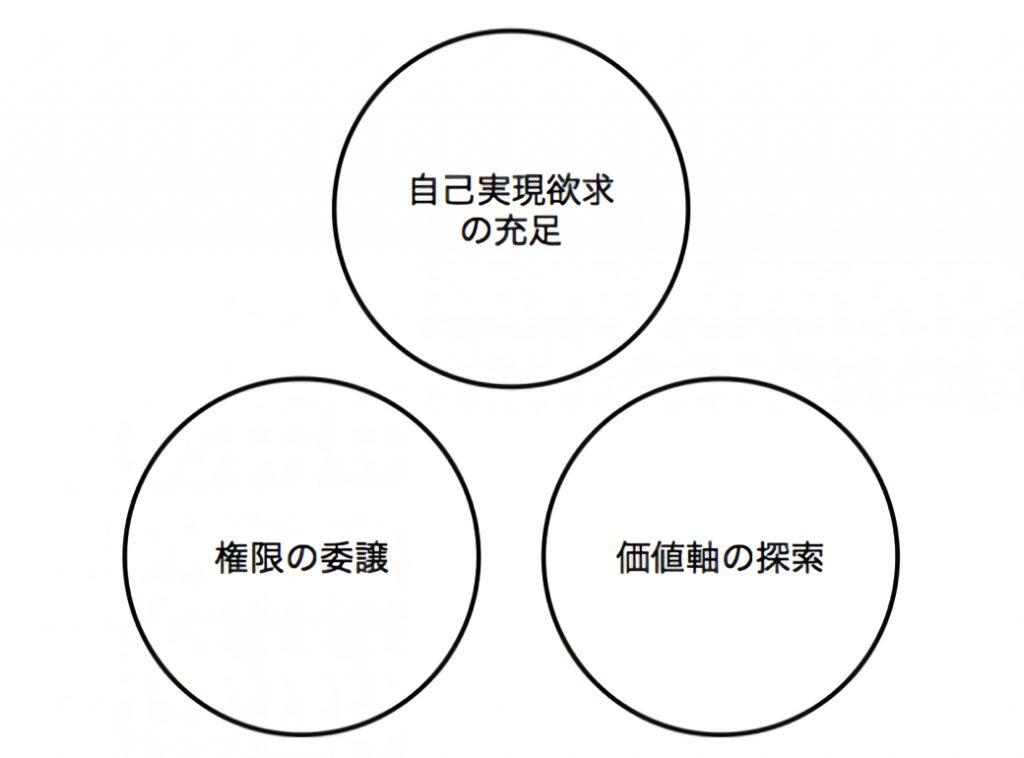

新しい価値軸を探索していくことは、権限の委譲ともすごく関連しています。「自分たちが見つけた、この新しい軸にもとづいてやっていこう」みたいな方針を支点にピボット(旋回)し始めたとき、同時にそのコミュニティは自走を始めたと言えます。ですから、自分の喜びの追求がコミュニティの参加とイコールで結ばれるために、「価値軸の探索」プロセスは不可欠なんですね。

遠藤:そうですね。最後にあるのは喜びだと思うんですよ。それはディレクションした側にも言えます。旗振り役の最後の喜びというのは、コミュニティが勝手に盛り上がって、勝手に自分たちの価値軸を持って走り出して、勝手に権限も委譲されていくようになるさまを見ることです。「自分がやったことには意味があったんだな」と、今度は自分の自己実現欲求が満たされるみたいな、そんな感じがありますね。その日を夢見て、楽しくやっていくというのも大事なのかなと思います。

会田:「せっかく会員組織をつくったんだから、お客さまに価値を提供しなきゃダメだ」みたいな方向に走り過ぎるのは、悪手だということですね。それはある種のエゴでもあるし、会員にしてみれば価値観を押し付けられている感じがします。会員組織というのはつまるところ、自社のファン同士を交流させて「やっぱりこの会社いいよね」というコンセンサスを形成させることにあるわけですよね。

製品や商品を通じた同じ興味関心を共有できる友だち、仲間がいるということの安心感ってそもそも非常に大きいんです。所属自体がすでに会員にとって「価値」なんだから、それ以上の価値を提供する必要なんてないんですよ。

必要なのはむしろ、自分たちでどんどん提案してくださいという態度です。会員が自発的に意思表明をするような空気をつくる。するとその声が組織のつながりを強固にしたり、拡張させたり、ときには商品開発のヒントになったりもするわけですよね。もちろん、マーケティングにも有益です。顧客が何を望んでいるのか、ダイレクトに声が聞けるわけですから。

だから、受動的な顧客をたくさんつくるのは非常に非生産的。「私はお客さまなんだから、なんかしてよ!」、みたいな気持ちでいられちゃうと困っちゃうでしょう? お客様でもあるけれど、その企業を応援する気持ちを持ったサポーターでもあるわけですから。依存と自走のちょうどいいバランスというのが、会員組織というコミュニティには必要なのかもしれませんね。

コミュニティ運営のハードコアとも言える会田さんと遠藤さんのお話。会員組織においては、利用者の意識を受動から能動へ切り替えていくことがポイントでした。そのためにはまず、わかりやすいメリットの提示、あるいは何らかのポジティブな体験が必要。そのうえで、組織の構成員みんなで「このコミュニティは何を求めているのか」を考える(価値軸の探索)。そして最終的には、リーダーやファシリテーターが権限を他の誰かに譲渡することで、コミュニティは自走していきます。

地域・地縁社会というコミュニティが機能不全ぎみな現代。コミュニティを企業が主導していく時代は、もうそこまでやってきているのかもしれません。会員組織というリソースを活かした新しいビジネススタイルを考えるとき、今回のトークはまさに「虎の巻」になるでしょう。

![]()