vol.15

小売から文化の創造へ「ビームス流」ブランドのつくり方

Photographs by Kazuma Hata

Text by Mitsuhiro Wakayama

ファッションのみならず、さまざまなカルチャー、アートを縦横にコネクトして新しい価値観を生み出しているクリエイティブ集団・ビームス。業界の枠にとらわれない取り組みで、時代をリードし続ける存在である価値観は、どのようにしてつくり上げられているのか。

「モノを売る、コトを売る、ヒトを打ち出す」をテーマに展開する、ビームスの販促・働き方・人材育成などについて、同社コミュニケーションディレクターの土井地博さんに語っていただきました。ビームスブランドの独創性から業界の未来まで、充実のトークイベントの様子をレポートします。

土井地 博(ビームス コミュニケーションディレクター/以下、土井地):ビームスは1976年に誕生して、今年で42年目を迎えます。小売業から始まりまして、現在はさまざまな活動を展開するようになりました。世の中で求められていることは常に変わり続けています。以前は「こんな洋服が欲しい」「あのブランドの服が着たい」というように、お客さんが求めてきたのは「モノ」でした。しかし昨今はそうではなく、モノも含めたより多様な価値をつくり出さなければいけない。そういう自覚のもと、私たちは「アパレル企業」ではなく「集団」を自称しています。

多くの企業がそうであるように、ビームスにも社の方針というものがあります。通常こういう類のものは「QからAへ」という思考のプロセスを前提にしています。疑問から出発して、その答えを出すということですね。ビームスもおおむねそうですが、他の企業と少し違うところがあるとすれば、私たちの「A」は「!!!」だということです。疑問に対して、自分自身がハッとさせられるモノをつくる集団でいようと。このことを社内で共有しています。これがすべての商品、店舗づくり、オペレーション、社員教育などのベースにある考え方です。

ビームスが誕生した76年、日本はファッション黎明期でした。初代社長の設楽悦三はもともと船乗りで、53年にダンボール製造業を始めます。しかし、70年代半ばになるとオイルショックによる紙不足が深刻になり、ダンボール製造の先行きが不透明になりました。そんなとき横須賀の米軍居留地である風景に出会ったんですね。

芝生の真ん中に建つ平屋。その周りで遊ぶ子どもは「ニケ」と書かれた靴を履き、ブルーのジーンズをはいている。この文化を日本に持って来よう。そう思ってアメリカに渡り、工面した資金で洋服を買い付けてきました。これが「NIKE」と「リーバイス」が日本に上陸した初めての出来事であり、同時にビームスの始まりでもありました。原宿に小さなお店がオープンしてから42年後の現在、国内外に160店舗を展開するまでになりました。

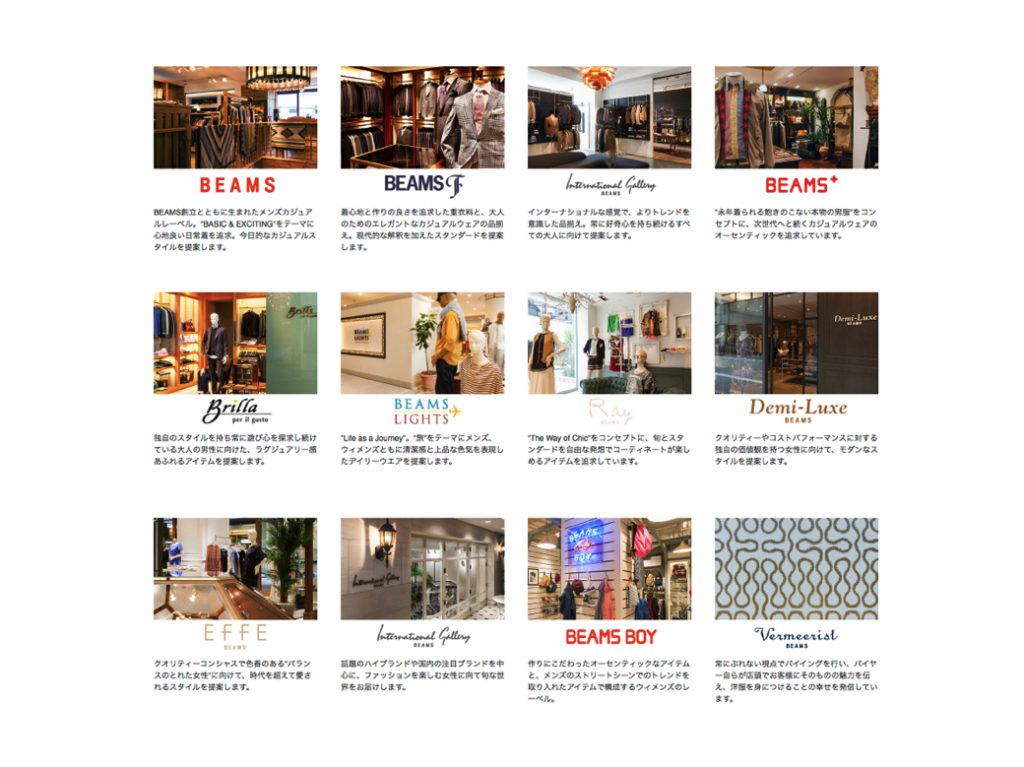

ワンデザイナーですべての店舗をデザインするというわけではなく、それぞれの店舗が独自の色を持っています。渋谷と原宿だけで12店舗ありますが、同じ地域であってもまったく違う商品セレクト、店舗デザインになっています。できた時期はそれぞれ異なりますが、その時期ごとの空気や要求に答え続けてきた結果、現在のバリエーションができました。

土井地:私はビームスの宣伝広報と商品販促をやっています。そこで実践しているのが「モノを売る、コトを売る、ヒトを打ち出す」ということです。モノを売る、コトを売るというのは、昨今さまざまな企業がすでに取り組まれています。問題はその次、このふたつ以外の「+1」をどうするかということです。

ビームスが力を入れてきたことのひとつに「企業とのコラボレーション」があります。昨年度の事例で言えば、スターバックスコーヒーやFUJI ROCK FESTIVALです。

さらにその前年には、スペースシャワーTVとコラボした「PLAN B」という企画がありました。私自身の個人的な肌感ですが、音楽って最近どんどん身近になってきたなと思うんですね。そういう空気の変化のなかで立ち上げた企画でした。

昨年ブレイクした「Suchmos」というロックバンドがいます。この動画は、彼らがメジャーデビューするタイミングで発表したプロモーションビデオです。おもしろいアーティストを売り出す目的もありますが、もうひとつやりたかったことは、いわゆる「バズ」を起こすことです。その方法論の追求が、このコラボの裏にあるテーマでした。

このライブの直前にTwitterで「30分後に宮下公園でSuchmosがライブをします」と発信しました。当時まだインディーズで、そこまで有名ではなかった彼らのライブを「ありそうでなかったかたち」で実現させる。それはつまり、スペースシャワーTVというメディアとビームスという企業がアーティストを売り出すということ。しかも、レーベルやショップがプッシュする前の段階で、優れた才能をフィーチャーするということですね。

この映像のなかで彼らが着用しているのはビームスがプロデュースした服です。実店舗やカタログ、オウンドメディアでプロモーションしていく従来の販促には、限界があると思います。若い子たちが何に興味を持つかと言えば、もちろん新しいカルチャー、音楽やアートです。そういうところに自社のブランドを絡めていく。ビームスにとってのコラボレーションは、カタログをつくることと同じ次元にあります。

土井地:20代や30代の若い世代について、最近よく「買い物をしない」「物欲がない」「ブランドものに興味を持たなくなっている」という評価を耳にします。実際、そういう市況感を持った企業からセールスプロモーションの相談を受けることが増えてきました。これについて、5年くらい前のことですが、ちょっとおもしろい事例があるので紹介します。

『BRUTUS』で自転車特集が組まれたとき、編集部から「ビームス内の自転車好きで誰かおもしろい人いないですか」と連絡が来ました。そこでビームス全社一斉に「自転車好きの人は連絡ください、自薦他薦は問いません」とメールを出しました。そうしたら200通くらい返信が来て(笑)。雑誌の特集で自転車好きのスタッフが紹介されるときって、たいていそのブランドの代表や広報の人が出てきます。そういうありきたりなことではなく、変化球を投げてみたかったんです。その結果、アルバイトで入ってくれているショップスタッフの子がとんでもなく凝ったカスタムをした自転車に乗っていたりして、編集部からも「おもしろい人がいるもんですね」と驚きのコメントをもらいました。

この出来事が教えてくれたことは、いい意味で「偏ったヒト」「物好きなヒト」は社内にもたくさんいるということでした。そこで考えたのは、あくまで手前味噌にならない範囲で「自社のスタッフを打ち出していく」ことでした。このアイデアからできたのが、次の企業紹介ムービーです。

ふつう、企業紹介というと「どんな理念持っているか」「どんな部署があるのか」という説明になりがちですが、この企業紹介で伝えたいことはもっと別のことです。

世の中には「3つの働き方」があると思います。ひとつは「Labor」、労働です。法律をはじめとした規則を遵守して、それに守られながら義務をまっとうするスタイルです。ふたつ目は「Work」、仕事あるいは就業です。与えられた課題や役割をこなし、そのなかに少し自分らしさを添加する働き方。この働き方がいま疑問視され始めていて、その結果として働き方改革などの改善策が打ち出されています。しかし、それによって働き手の心身の健康や満足度が増進した事例もいまだ少ないのが現状だと思います。この問題の解決策を考えたとき、本当に必要なことは何なのか。その答えのひとつが、3つ目の働き方「Play」です。

「Play」という言葉は、スポーツやゲームを語るときに使われます。好きなことを楽しみながら極め、それでお金を稼いでいる人を世の中では「プレーヤー」と呼びます。このプレーヤーを、いかに社内でつくるか。そうやって働き方の選択肢を広げることが大事だと感じています。もちろんこれには限界があって社内にプレーヤーが増えすぎてもダメなわけですが、そのさじ加減を考えていくことは昨今の企業経営において重要なはずです。

「Labor」「Work」という働き方だけでは限界なら、第三のスタイルが必要です。働き手の個性を尊重して、それをどんどん外に向かって表現できる環境をつくる。これが、労働環境の改善という問題に対してビームスが出した答えです。冒頭にお話しした「モノを売る、コトを売る、ヒトを打ち出す」の「ヒト」は、つまり社員のことです。

先ほどのムービーでビームススタッフの個性を知った方々はおそらく「こんな人と一緒に仕事がしたい」「この人が働いているショップなら行ってみたい」「私もここで働きたい」と思うんじゃないでしょうか。スタッフの紹介が「企業紹介」である理由はここにあります。企業の魅力は、スタッフの姿からも伝えられるはずなんです。

土井地:企業とヒトの関係について、もう一歩踏み込んだ話をします。僕は野球が好きなので、野球に例えて話します。往年のスターに、王貞治さんと長嶋茂雄さんがいました。当時はみんな「王になれ、長嶋になれ」と言われて必死に練習してきましたが、これと似たような状況がどの業界にも残っていると思います。頭抜けた存在になれ、優れた人材をつくれという重圧を感じている人は多いと思います。

ビームスでは、そういうスター選手を輩出することを目標にしていません。それよりも、組織づくりにおいて究極的に大事なのは「打順を組むヘッドコーチ」の存在です。選手にはそれぞれ持ち味があります。打撃がうまい、守備がうまい、走るのが速い。ヘッドコーチの役割は、個々の選手の特性を見極めて、彼らのパフォーマンスが最大化されるような打順=環境をつくることです。それは当然、選手の成績にもつながるでしょう。しかしそれだけではなく、端から見ている人が選手のプレーに魅了され、その活躍に期待するようになる。要するに、大切なことは「愛されるチームをつくる」ということなんです。

ヘッドコーチのような采配ができるヒトを、ビームスは育てたいと考えています。ヘッドコーチは打たなくてもいい、守らなくてもいい。その代わり、現場のポテンシャルを最大限に引き出すように努めます。それは業界内での戦い方、戦略や戦術を考えることと同義です。ひいてはそれが、チームのブランディングになるわけですね。

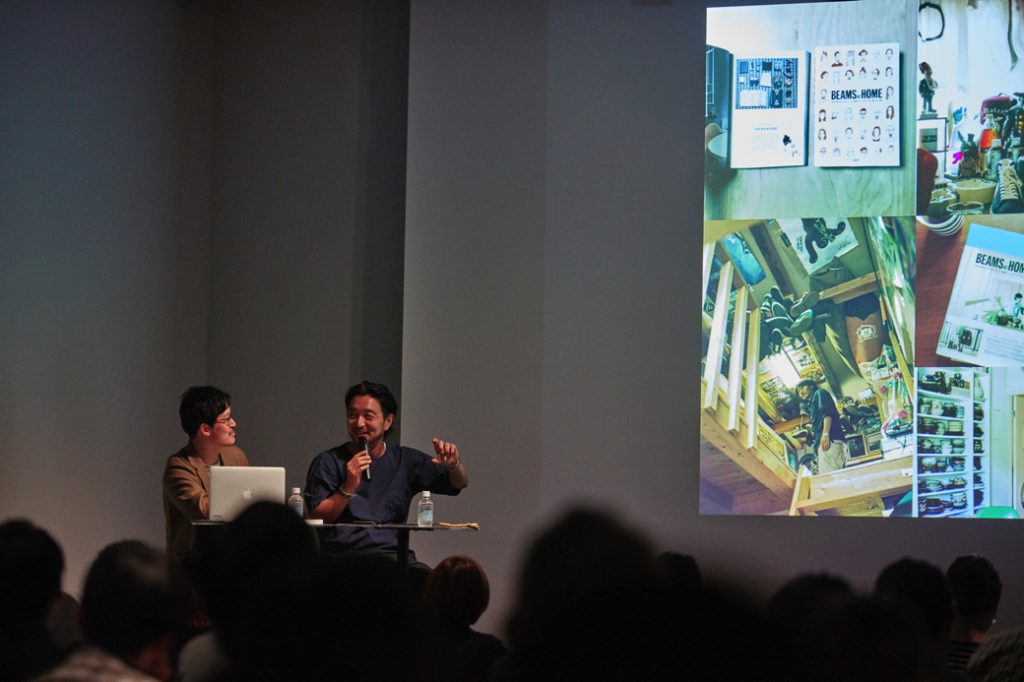

ヘッドコーチの能力は、言い換えれば「編集力」です。いま『BEAMS AT HOME』という書籍をシリーズで出していて、500ページのなかに140人のスタッフの暮らしが紹介されています。アメリカ好き、北欧好き、東南アジア好き、日本好き。さまざまな趣味があるなかで、おもしろいのはテイストが統一されているように見えて、そこに別文脈のモノが紛れ込んでいることです。本場のモノ、高級なモノ、無印良品やIKEA、蚤の市で買ったモノなどを「編集」して、ひとつのスタイルをつくる。これって、すごくリアリティがあることだと思うんですよね。

ひと昔前は、あるブランドの商品を売る店に、そのブランドを消費したい人が訪れるというのが通例でした。でもいまはそうではなく、20万円のジャケットと800円の陶器が同じ店内に陳列されていて、「両方いいですよね」と勧められる時代です。つまり、あらかじめ消費者が編集する能力を持っていることが前提にされている。だから当然お店の質も、スタッフの編集力によって判断されるわけです。

スタッフ自身が持つ編集力を伸ばし、さらに会社としてその力を借りる取り組みも行っています。たとえば、『BEAMS AT HOME』では、ご覧になった企業さんから「シーズン1のこの人をCMに使いたい」「商品企画のメンバーに入れたい」といった依頼を多く受けるようになりました。

また別の例では、映画のタイアップ企画でコラボTシャツをつくりたいという依頼がよく舞い込んできます。いままでは宣伝チームとか、PRチームのメンバーがその企画を請け負い、バイヤーと話しながら商品開発をする流れでした。でも最近は、こういう企画に対して「社内の映画好きをアサインする」という方法を採っています。

つまり、社内マーケティングをすることで、社外に伝えられることを増やしていく。それはビームスだけでなく、今日ここにいらっしゃった方々の同僚さんのなかにも、実はコスプレが好きな人、ジャズが好きな人、いろんな人がいるはずです。ですから、全社に向けて社内の個性を見つけるためにヒアリングしていくのは有効な手段だと思います。

私は「人材」という言葉を使いません。社員は「人財」だと思っています。先ごろ社内に「人財開発部」という部署をつくりました。スタッフ一人ひとりが会社の財産という認識があれば、単なる縦割りの組織編成ではいけないなという発想に自然に行き着きます。組織が持つポテンシャルを引き出すことで生まれるコンテンツが、いまいちばんマーケットで訴求力を持つと感じています。

土井地:一般的な企業では、社員は組織の方針に沿って与えられた仕事をするのが常です。社員は社長の背中越しにお客さんを見ている、と言い換えることもできるでしょう。ビームスが大事にしているのは、目線も立場も関係なく「企画を持ったヒトを社内でいかに発見し、共有するか」です。経営陣だけがマーケットを見ているのではなく、社員それぞれが感じているリアリティを知り、それを企画に活かしていくことが重要だと考えています。

「競合対策はどうしていますか」という質問もよく受けます。いまのご時世、他社を競合と意識したら終わりだと思います。逆にいま自分が意識していることは「共存」です。他の企業とコラボレーションはそういう意図があります。しかし、今後はそこからもう一歩踏み込んで「同業種間のコラボレーション」を実現したいです。

しばしば「日本のファッション」と言われますが、果たしてそうやってカテゴライズできるほどの強固なアイデンティティはあるのかと疑問に思います。76年にアメリカのファッションが日本に上陸して、その後ヨーロッパのファッションが流入してきます。

80年代には独自の動きとして、イッセイミヤケやヨウジヤマモトが牽引したDCブランドブームがあります。90年代には原宿発の「Kawaii」ファッションが海外にも紹介されますが、この流れのなかで「これがTOKYOのファッションだ」と万人に認識された動向って実はないんですよね。

ロンドンやパリ、ニューヨークは自治体を挙げて、官民一体で華やかにファッション業界を盛り立てているなかで、東京のファッションは元気がないと言われています。だからこそいま、同業者が肩を組んで何かおもしろいことをやろうと意識を変えないといけません。

しかし、このとき足し算的な発想をしてはダメで、「掛け算」をしていくことが重要です。掛け合わせによって、総和以上の価値をつくり出さないといけない。競合という発想ではなく、一度みんなが同じ方向を向いて、チームワークでグローバルマーケットに参入していく必要を最近特に強く感じています。

ビームスは上場もしていませんし、会社の規模もそこまで大きくありませんから、どこまで業界内で影響力を持てるかはわかりません。でも、自分たちの果たすべき役割ははっきりしています。いままでつながっていなかった者同士をつなぐ企業、業界内のハブになる存在。いわば「究極の仲人」になりたいと思っています。

星本和容(『MilK JAPON』編集長/以下、星本):モノの流通ということで言えば、昨今はアマゾンをはじめとしたECサイトが圧倒的優勢というイメージがあります。ビームスは実店舗も経営しつつ、ECサイトも運営されていますよね。ビームスとしては、こうしたオフライン/オンラインの関係・動向をどう考えているのでしょうか?

土井地:ECサイトはモノを売ることに特化しています。そのために最適化されていますし、ご存知の通りめちゃくちゃ便利です。だけど、そこに「手触り」や「匂い」「音」「会話」というものはありません。つまり僕らが実店舗経営において重視しているのは「コト」と「ヒト」なんです。これらはモノと同じくらい大事です。

星本:店舗経営について、設楽洋社長がとあるインタビューで「ビームスはこれから『スナック化』していくんです」とおっしゃっていて、すごく腑に落ちました。

土井地:そのとおりです。要するに「スナック=人が集う場」になるということです。そのために必要なことは、凝った内装でもお酒の銘柄でもない。「この店の名物ママに会いたい」とお客さんに思わせるような「ヒト」の存在が大事になってきます。

タジリケイスケ(「H」編集長):ビームスの店舗はどれも個性的ですが、それは裏を返せば「効率が悪い」ということになります。店舗にせよ、スタッフにせよ、画一化した方が圧倒的にコストパフォーマンスが高い。しかし、それでも「上質な体験」のためにコストを惜しまないのは、なぜでしょうか?

土井地:それはつまり「目指す先はどこなのか」と言い換えられるかもしれません。ズバリ言うと、各地方都市の「必ず行きたい場所10指のうちの1本」になることが、ブランディングの目標です。ただ洋服を売っているだけではそこには入れません。問われるのは「洋服とは関係のない部分の質」です。

PR活動をするときにいつも念頭に置いているのは「いかに相手の心をつかむか」です。金沢で新店舗を立ち上げるとき、担当スタッフが持ってきたリリース案が「京都でやっても、名古屋でやっても同じことができそう」な企画だったんです。それでも間違いではないですが、よりよい企画にするならば「金沢でしかできない企画」にするべきです。

そのためには、スタッフ自身が金沢について知らなければいけない。前田利家や金沢21世紀美術館のような他所から来た人間でも知っているようなことではまだダメで、徹底的にローカルな話題にコミットする。すると、地元の媒体もビームス金沢に興味を持ってくれます。相手の心をつかむのに必要なことは、やはり「洋服とは関係のない部分の質」なんです。それは言い換えれば「コト」という価値をつくり出すことです。

星本:「AI時代」と喧伝される昨今ですが、そのなかで「ヒト」の価値について、土井地さんご自身はどうお考えですか?

土井地:一言で言えば「意外性」なんじゃないでしょうか。スタートからゴールまで最短距離で、しかも最速で結ぶことはAIなら可能です。それはそれで魅力的ですが、人間のおもしろいところはそのプロセスを複数化できることです。文字通り「人それぞれ」「十人十色」のプロセスが期待できますし、その意外性に刺激を受けてまた新しいアイデアが生まれます。効率は悪いかもしれませんが、それはAIにはできません。

星本:人間の価値は「システム内における誤作動」であるという見方がありますよね。非合理的な活動こそ、これからの時代には必要だと。

土井地:おそらくAIは近しいもの同士をつなげることが得意で、効率化とはそういうものだと思います。しかし、人間はどこまでも遠いところにあるもの同士をつなげることができる。AIが真っ先に排除する可能性を探求できるところに、人の価値はあるんじゃないでしょうか。ビームスとしては「人間味」と「未来学」の共存を実現させていきたいと考えています。

![]()